Der Paradigmenwechsel – oder die Sanierung des dualistischen Wissenschaftsgebäudes

„Unter dem starken Einfluss der Naturwissenschaft … haben wir uns daran gewöhnt, unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit gleichzusetzen und diese Wirklichkeit sogar im Sinne einer materiell fundierten, in Teile zerlegbaren Realität zu interpretieren. Die moderne Physik hat uns da jedoch eine interessante Lektion erteilt, die zu einer tief greifenden Korrektur dieser Vorstellung führte. Sie hat uns bedeutet, dass die Vorstellung einer objektiven Realität, einer materiell ausgeprägten Wirklichkeit wohl in einer gewissen Näherung angemessen, aber als absolutes Naturprinzip unzulässig und falsch ist, ja, dass diese Vorstellung uns sogar einen tieferen Einblick in das Wesen der eigentlichen Wirklichkeit versperrt.“ (Hans Peter Dürr auf der Tagung Geist und Natur 1988, zitiert nach: Fritz Schäfer: Der Buddha sprach nicht nur für Mönche und Nonnen. 2. Aufl. Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 2000, S. 10 )

Table of Contents

abstract: der „Sanierungsplan“

Der vorliegende Essay stellt den Versuch dar, das aus meiner Sicht marode und in die Jahre gekommene „Wissenschaftsgebäude“ (natürlich nur als Topos) wieder in Stand zu setzen und ausdrücklich nicht abzureißen. Es ist hier aber leider auch nicht mit ein paar Schönheitsreparaturen wie Tapetenwechsel getan, sondern es zeigen sich erhebliche Risse in der „Bausubstanz“, sodass man schon von einer „Kernsanierung in Form eines Paradigmenwechsels“ sprechen kann. Der Riss durch das Gebäude zeigt sich aus meiner Sicht deutlich im „Paradigma des Dualismus„, der sich wie ein roter Faden durch die gesamte Wissenschaftsgeschichte zieht.

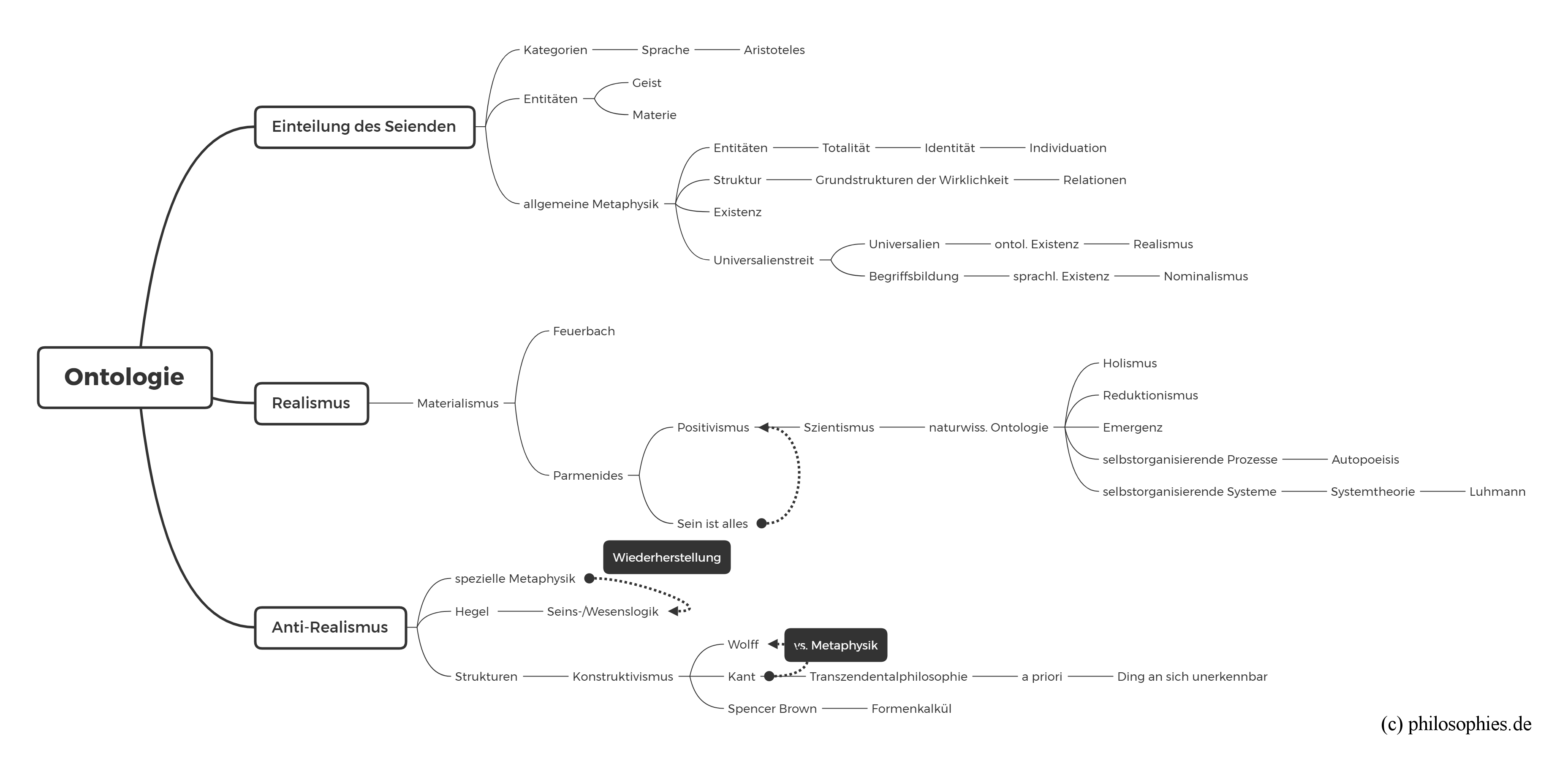

Für die anstehenden Reparaturarbeiten muss aber zunächst einmal das Fundament, „die Ontologie„, frei gelegt werden, um dann darauf die tragenden Bauteile, „die Epistemologie„, erneuern zu können. Hierbei müssen die Stützkonstruktionen, „der Wahrheitsbegriff„, beachtet werden, damit das Ganze nicht einstürzt. Die Wände und die Ausstattung der einzelnen Zimmer, „die Disziplinen„, sollen hierbei weitgehend erhalten bleiben. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen die architektonischen Grundrisse der Zimmer mit Hilfe einer „Archäologie des Wissens“ rekonstruiert werden, um sie dann mit genügend Beton und Armierungsstahl des „Strukturenrealismus“ wieder zu befestigen. Die entstandenen Risse und Fugen sollen hierbei zum großen Teil mit ontischem Strukturenrealismus gefüllt werden. Hierdurch können sich vielleicht auch noch interdisziplinäre Flure zwischen den Zimmern bilden.

Ein Zimmer, das von der „Philosophie des Geistes“ bewohnt wird, soll einmal exemplarisch in dem nächsten Essay „Das Neurozentristische Weltbild – bitte wenden!“ restauriert werden, damit eine neue Mieterin, „die Neurophilosophie„, dort einziehen kann. Sie ist schon seit meinem letzten Essay „Die Neurophilosophie“ auf der Suche nach einem geeigneten Zimmer im Wissenschaftsgebäude. Das gesamte Gebäude muss aber noch vor der geplanten Sanierung zuerst einer Bestandsaufnahme hinsichtlich der zu diagnostizierenden Schäden unterzogen werden. Dazu soll erst einmal nach den Ursachen für die Schäden gefahndet werden, die in dem alten Paradigma „Dualismus“ vermutet werden.

Das alte Paradigma: die Dichotomie in Gegensatzpaaren als Manifestationen des Dualismus

Also fangen wir mal endlich mit der Arbeit an. Dazu muss aber zuerst das Ausgangs- oder Grundproblem im Fundament ausgegraben werden, um auf die – aus meiner Sicht – reparaturbedürftigen Stellen in der bisherigen Wissenschaftstheorie einen freien Blick zu haben. Wenn man nämlich einmal eine Retrospektive auf den Inhalt der bisherigen Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte wirft, fällt auf, dass Dichotomien in Gestalt des Dualismus sehr häufig und zugleich beständig in den verschiedensten Formen vorkommen. Bereits in dem vorangehenden Satz spiegelt sich der Dualismus als ontologischer und epistemologischer Gegensatz als Hegels dialektisches Konzept der „Form-Inhalt-Beziehung“ und deren Synthese wider. Dieses dualistische Konzept basiert allerdings schon auf der viel älteren Lehre des Aristoteles, dem Hylemorphismus, dass alle endlichen Substanzen aus zwei verschiedenen Prinzipien bestehen, nämlich dem Stoff oder der Materie (griechisch hýlē) und der Form (griechisch morphḗ).

Um aber an diese tieferliegenden Schichten der Diskurse/Paradigmen und an die Episteme der jahrhundertealten Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte heranzukommen und eine „Archäologie des Wissens“ zu betreiben, benötigen wir nun eine Spitzhacke und Schaufel für die nächsten Großbaustellen „Ontologie“ und „Epistemologie„:

„Unter Episteme versteht man in der Tat die Gesamtheit der Beziehungen, die in einer gegebenen Zeit die diskursiven Praktiken vereinigen können, durch die die epistemologischen Figuren, Wissenschaften und vielleicht formalisierten Systeme ermöglicht werden;[…] (Michel Foucault: „Archäologie des Wissens“, Suhrkamp 1995, S. 272)

Der hier erwähnte „Archäologe“ Michel Foucault bekommt später noch Unterstützung durch den „Altbausanierer“ Thomas S. Kuhn, der beim geplanten Paradigmenwechsel auf der Baustelle „Wissenschaftstheorie“ helfen soll. Doch jetzt soll zuerst einmal das Fundament (Ontologie) des wissenschaftlichen Gebäudes freigelegt werden, um danach die tragenden Bauteile (Epistemologie) und die Stützkonstruktionen (Wahrheitsbegriff) sichtbar zu machen.

Die Großbaustellen der Wissenschaftstheorie

Erste Baustelle „das Fundament“: Ontologie – die Lehre vom Sein

Jede Form von Wissenschaft (Geistes- oder auch Naturwissenschaft) nimmt für sich in Anspruch eine Beschreibung der Realität (Wirklichkeit) durch Wissen (Wahrheit) vorzunehmen, um hierauf die Legitimation ihres Erklärungs- und Wirkungsanpruchs intersubjektiv zu begründen. Soll heißen, die Beschreibungen und Erklärungen, welche die Theorien und Modelle liefern, müssen einen realen (ontologischen) und wahren (epistemologischen) Bezug zur Welt haben, um als intersubjektive Erkenntnis (Wahrheit) anerkannt zu werden.

Ich vermeide hier bereits ausdrücklich das dualistische Gegensatzpaar „subjektiv-objektiv„, um den Riss des alten Paradigmas und die damit einhergehende Illusion der Objektivität nicht noch weiter zu untermauern. Der Pfusch am Bau soll vermieden werden.

Die beiden Begriffe „Realität“ und „Wirklichkeit“ werden sehr häufig synonym verwendet, was aber nicht ganz der Wirklichkeit entspricht und auch hier wiederum zu einem Dualismus „Realismus vs. Idealismus“ in der „Realismus-Debatte“ (s. u.) geführt hat. Der ontologische Begriff der Wirklichkeit wird eher mit Dingen in Verbindung gebracht, von denen eine Wirkung/Wechselwirkung ausgeht. Dies sind meist physikalische Entitäten, die als Phänomene beobachtbar und messbar sind. Aus diesem Grunde zieht sich auch der Physikalismus (Place/Smart) gerne auf diese Position zurück, um nicht mit dem verwandten Materialismus (Cambridger Platonisten: More/Cudworth) in Verbindung gebracht zu werden. Der Materialismus stützt sich ebenfalls auf den Begriff der Realität, enthält aber noch das „Geschmäckle der Metaphysik“, was in naturwissenschaftlichen Kreisen leider bis heute zu starken, unbegründeten Ressentiments führt. Der Naturalismus stellt dahingegen für beide Lager ein prima Fundament für das Selbstverständnis der Naturwissenschaften dar, auf das in Kontroversen (s. u.) immer gerne wieder verwiesen wird.

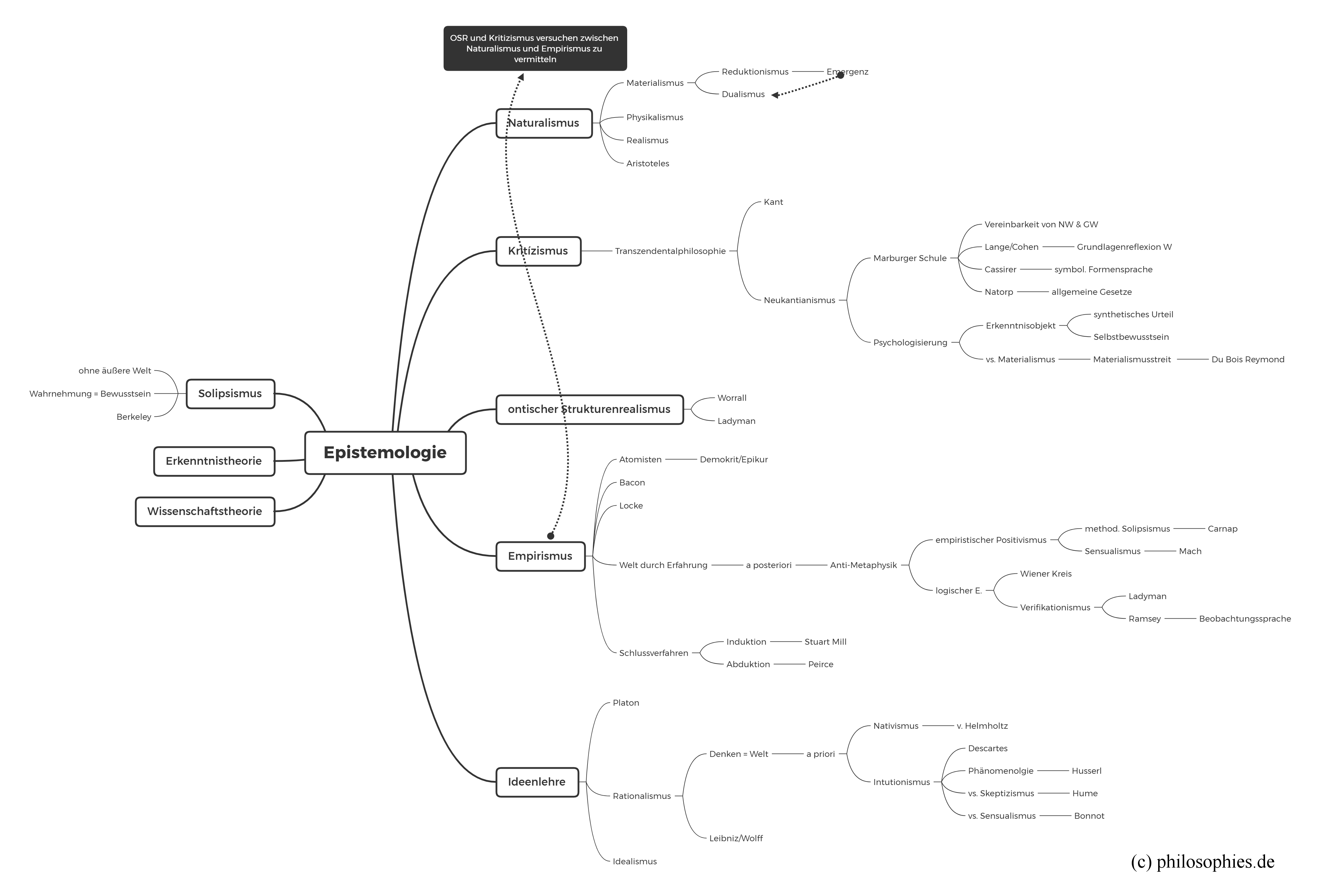

Zweite Baustelle „die tragenden Bauteile“: Epistemologie – die Erkenntnislehre

„Die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorien erhebt; sie ist ein Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben her in den Sumpf senken – aber nicht bis zu einem natürlichen, ‚gegebenen‘ Grund. Denn nicht deshalb hört man auf die Pfeiler tiefer hineinzutreiben, weil man auf eine feste Schicht gestoßen ist: wenn man hofft, daß sie das Gebäude tragen werden, beschließt man, sich vorläufig mit der Festigkeit der Pfeiler zu begnügen.“ (Karl Popper: „Logik der Forschung“, S. 75 f.)

Aber auf diesem „Sumpfland“ baut nun aber der „Realismus“ seine „epistemologische Grundschwelle“, die für den stabilen Aufbau des Wissenschaftsgebäudes von großer Bedeutung ist. Der Realismus, besonders in seiner robusten Konstruktionsform als wissenschaftlicher Realismus, geht nämlich davon aus, „dass eine erkennbare Wirklichkeit existiert, die unabhängig vom menschlichen Denken ist, und dass die Bestätigung einer wissenschaftlichen Theorie die Annahme begründet, dass diese Wirklichkeit so aussieht, wie diese Theorie das aussagt. Insbesondere betrifft dies den Anspruch, dass die Entitäten, über die eine bestätigte Theorie spricht, objektiv existieren.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Realismus)

Und krack, schon zeigen sich die ersten Risse im freigelegten Fundament, wie mit den mentalen Entitäten (Zahlen,Theorien, Gedanken, Ideen), den Noumena (Kant) umzugehen sei (s. „Die Philosophie des Geistes„). Für Platon hatten diese durch die Allgemeinbegriffe bezeichneten „Ideen“ noch eine eigenständige Existenz unabhängig von den Einzeldingen, daher wird diese Haltung auch gerne als „Begriffsrealismus“ bezeichnet.

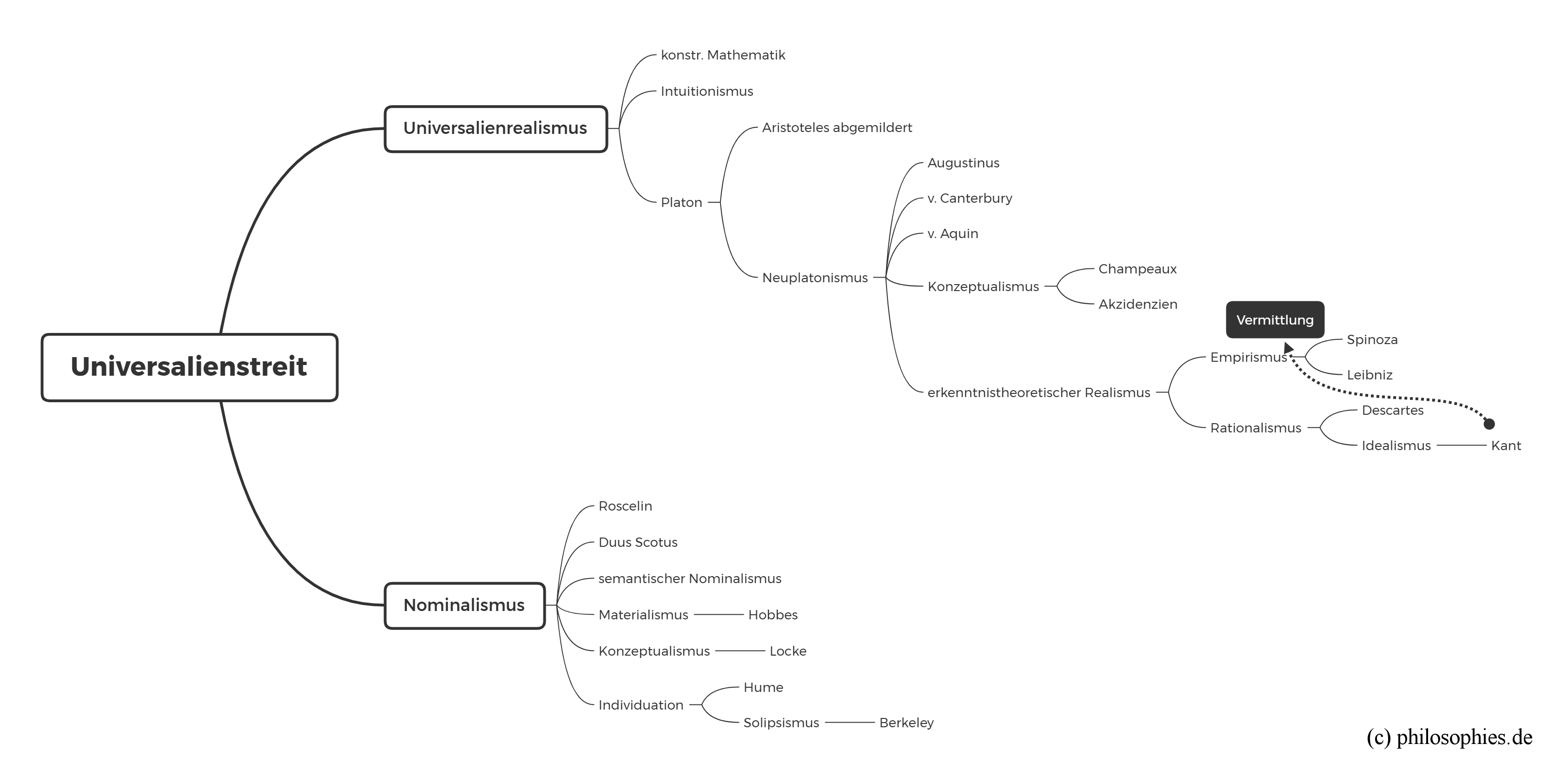

Der Universalienstreit – der Dualismus „Realismus vs. Nominalismus„

Aus diesem Ansatz entstand bereits in der Frühscholastik des Mittelalters die „Dualismus-Kontroverse“, die auch als „Universalienstreit“ bekannt ist. Die konträren Lager in dieser Realismus-Debatte bestanden auf der einen Seite aus den Universalienrealisten oder kurz Realisten (Thomas von Aquin/Anselm von Canterbury) und auf der anderen Seite standen die Nominalisten/Konzeptualisten (Roscelin von Compiègne/William von Ockham). Der Dualismus bestand nun darin, dass für die Realisten die Universalien (Ideen im Sinne Platons) als Ding an sich real waren, wo hingegen die Nominalisten und Konzeptualisten auf die Vermittlung der sprachlichen Logik oder sinnlichen Erfahrung für die Erkenntnis dieser Universalien bestand. Bereits hier bildet sich der große Riss im Boden des Wissenschaftsgebäudes, der sich über die folgenden Jahrhunderte in Folge des Universalienstreites in weiteren Formen des Dualismus fortsetzt.

Der Dualismus „Rationalismus vs. Empirismus„

Die Dichotomie in der Neuzeit manifestiert sich in dem Gegensatzpaar „Rationalismus vs. Empirismus„, der durch den Dualismus „Geist vs. Materie“ durch Descartes „res cogitans vs. res extensa“ ausgelöst wurde. Die Gruppe der Rationalisten (Spinoza, Descartes und Leibniz) können als legitime Nachfolger der Realisten gesehen werden, wohingegen die Gruppe der Empiristen (Hobbes, Locke) sich eher in der Gefolgschaft der Nominalisten sieht. Die dualistischen Positionen bleiben aber die gleichen und somit für die Wissenschaftstheorie der damaligen Zeit weiterhin konstituierend.

Immanuel Kant hat sich in dem Streit nicht eingemischt und nie explizit zu dem Universalienstreit geäußert. Aber seine Transzendentalphilosophie wird gemeinhin als Versuch gesehen, zwischen den beiden Gegensätzen „Rationalismus vs. Empirismus“ dialektisch im „Kritizismus“ zu vermitteln. indem er die a priori-Urteile des Erkenntnissubjektes in den epistemologischen Prozess miteinführt. Infolge dieses „Rationalismus-Empirismus-Dualismus“ wird der Diskurs der Wissenschaftstheorie entscheidend geprägt. Kant gelingt es mit seiner Transzendentalphilosophie nach meiner Meinung aber leider nicht die beiden Antipoden wieder zusammenzuführen. Im Gegenteil, durch die von außen angebrachten Stützkonstruktionen der apriori-Urteile weitet sich der ursprüngliche Riss „Rationalismus vs. Empirismus“ in einem der tragenden Bauteile der Epistemologie eher noch zu einem größeren Bruch zwischen „Idealismus vs. Realismus“ aus.

Der Dualismus „a prioiri vs. a posteriori“

Der soeben konstatierte durchgehende Riss im Wissenschaftsgebäude findet sich natürlich auch in der Geschichte der Philosophie des Geistes wieder, da hier die wissenschaftstheoretische Evolution als Dichotomie zwischen der Philosophie des Geistes und der sich hieraus emanzipierenden Neurowissenschaft deutlich wird. Man kann die neuen Werkzeuge der Wissenschaftstheorie auch durchaus mit Hilfe von dualistischen Begriffs-Clustern beschreiben, die auf eine Kreuzung von Kants epistemischen Eigenschaften (apriori vs. aposteriori) mit semantischen Unterscheidungen (analytisch vs. synthetisch) von Urteilen und ihren nicht-/sinnlichen Formen (noumenal vs. phänomenal) zurückgeht: „apriori-synthetisch-noumenal vs. aposteriori-analytisch-phänomenal“.

Die apriori-synthetisch-noumenale Methodik wird gerne den Geisteswissenschaften – hier der Philosophie des Geistes – zugeschrieben. Sie sei dadurch gekennzeichnet, dass sie im erkenntnistheoretischen Sinne „Episteme“ (Foucault) untersucht. Diese sind aber nicht der sinnlichen Erfahrung/Wahrnehmung zugänglich (Noumenon). Nur durch Denkprozesse werden sie analytisch beschreibbar, da sie in Begriffe und sprachliche Formen gefasst werden. Dadurch können sie die Form von allgemeinen und notwendigen Urteilen (Kant) annehmen. Kant nennt diese „Formen der sinnlichen Anschauung“ a priori (von dem Vorderen/Früheren/Ersteren), da sie als transzendentale Bedingungen der Erfahrung vorausgehen müssen.

Dem hingegen untersucht die aposteriori-analytisch-phänomenale Methodik der Naturwissenschaften – hier die Neurowissenschaften – im erkenntnistheoretischen Sinne „Entitäten“. Diese sind der sinnlichen/empirischen Erfahrung/Wahrnehmung (Phänomen) zugänglich. Mit Hilfe von Messinstrumenten/-geräten kann man dann zu Beobachtungen und Messungen gelangen. Aufgrund der Beobachtungen und Messungen können dann synthetischen Aussagen/Urteilen gebildet werden, die dann in Form von Modellen/Theorien zusammengefasst werden können.

Der Dualismus „Geisteswissenschaften vs. Naturwissenschaften“

In dem weiteren Verlauf der Wissenschaftsgeschichte wird dann auch die Gesamtstatik des Wissenschaftsgebäudes durch die Ausdifferenzierung in die oben genannten wissenschaftlichen Disziplinen bedroht, die dann in Folge zur Bildung von neuen Teildisziplinen „Geistes- vs. Naturwissenschaften“ (Wilhelm Dilthey) führt:

„Auch heute scheint noch immer die von Dilthey stammende Gegenüberstellung von Verstehen und Erklären eine große Rolle zu spielen. Es sollte dadurch der Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sowohl charakterisiert als auch zementiert werden. Unter allen mir bekannten erkenntnistheoretischen Dichotomien – wie „analytisch-synthetisch“, „apriori-empirisch“, „deskripitiv-normativ“, die sich alle in gewissen Kontexten als mehr oder weniger hilfreich erweisen – ist die Diltheysche Gegenüberstellung die mit Abstand unfruchtbarste.“ (Wolfgang Stegmüller:“Rationale Rekonstruktion von Wissenschaft und ihrem Wandel“, S. 32)

Die Duhem-Rey-Kontroverse als Dualismus „Instrumentalismus vs. Realismus“

In der Wissenschaftsgeschichte finden sich dann weitere, ähnliche Dualismus-Kontroversen, wie zum Beispiel in der „Duhem-Rey-Kontroverse“ wieder, die ich bereits in einem früheren Essay „Von der Physik zur Metaphysik – auf zum Strukturenrealismus“ untersucht hatte. In der dort beschriebenen Analyse kann man dann auch den Dualismus innerhalb einer Disziplin, dem positivistischen Lager der Physik, entdecken. Die Dichotomie besteht in Duhems Instrumentalismus gegenüber Reys Realismus:

„1. die Physik ist die „Wissenschaft von der Materie“;

2. Gegenstand physikalischer Theorien sind Relationen;

3. Relationen sind die Instanz kausaler Wirksamkeit;

4. die Erklärung des in der Erfahrung Gegebenen erfolgt im abduktiven Rückgriff auf kausale Relationen; physikalische Theorien sind – aufgrund ihres vorhandenen Erklärungspotentials – nicht nur „empirisch angemessen“, sondern in einem buchstäblichen Sinne (wenn auch nur näherungsweise) wahr.“ (vgl.Rey: „La Philosophie moderne“1908, S. 150 – 154, 348 – 352)

Physikalische Theorien sind für Rey mehr als bloße „Vorhersageinstrumente“, es sind „kausal-relationalistische Ontologien“, die auf durchgehend rationalem Wege in Form einer „wahrheitszentrierten Theorie“ alles erklären können (vgl. Theory of everything ToE). Für Rey sind diese Relationen Instanzen kausaler Wirksamkeit. Dies stellt einen sehr klaren Schnitt und Paradigmenwechsel in der Physik hinsichtlich der duhemschen-aristotelischen Metaphysik dar, da nun nicht mehr die Objekte an sich als Grund der Kausalität, sondern die hieraus entwickelten Relationen in den Vordergrund treten. In diesem Sinne könnte man hier durchaus schon von einem Vorläufer des Strukturenrealismus (s. u.) sprechen.

Der Dualismus „Physik vs. Metaphysik“

Das Kernthema der „Duhem-Rey-Debatte“ bildet aber die Abgrenzungsproblematik, das heißt welche Teile der Wirklichkeit darf in diesem genannten Beispiel die „Physik“ – stellvertretend für die anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen – beschreiben und erklären, ohne sich der „Gefahr“ auszusetzen bei möglichen Grenzüberschreitungen als „Metaphysik“ entlarvt zu werden (s. „Von der Physik zur Metaphysik„). Denn nichts scheut der seriöse Wissenschaftler mehr als den Vorwurf Metaphysik zu betreiben. Dabei liegt das Missverständnis, wie ich im weiteren Verlauf noch zeigen möchte, in der Verwechslung von Ontologie und Epistemologie. Metaphysik kann als Methodik in Form einer Metatheorie durchaus Sinn machen, aber hinsichtlich der Letztbegründung von Dingen eher ins Leere laufen (s. Hans Albert „Münchhausen-Trilemma„). Aus diesem Grunde kann man den Anti-Metaphysik-Bestrebungen im naturwissenschaftlichen Diskurs in Kombination mit dem Materialismus durchaus eine reduktionistische Sichtweise attestieren, die dann auch schließlich im Szientismus kulminiert.

Der Dualismus „logischer Empirismus vs. kritischer Rationalismus“

Daher ist an dieser Stelle auch noch einmal ein Blick auf eine andere rationalistischer geprägte Dualismus-Debatte sinnvoll, die sich in der scheinbaren Dichotomie zwischen „logischer Empirismus vs. kritischer Rationalismus“ abzeichnet. Die klassischen Vertreter des logischen Empirismus kann man im „Wiener Kreis“ mit Moritz Schlick, Rudolf Carnap und Otto Neurath finden. Die Wissenschaftstheorie des Wiener Kreis in den 1920er Jahren war von dem einflussreichen Neopositivismus geprägt, der mit Hilfe der modernen Logik zu widerspruchsfreien und wahren Aussagen über die Beschaffenheit der Welt gelangen wollte. Dieser positivistische Ansatz geht davon aus, dass alles in der Welt letztenendes mit Hilfe des wissenschaftlichen Realismus erklärt werden kann und man sich hierdurch der ungeliebten, weil nicht beweisbaren Metaphysik entledigen könnte. Es gäbe nichts davor und nichts dahinter in der Welt, nur das, was da ist (Putnam: „no miracle-Argument„).

Die Theorien werden mit Hilfe einer logischen Beobachtungssprache gebildet und durch empirischen Messmethoden überprüft (Verifikation). Der logische Empirismus des Wiener Kreises zielt mit seinem Projekt der „rationalen Rekonstruktion“ darauf ab, das wissenschaftliches Gebäude auf den „rationalen Grundrissskizzen“ und „logischen Architekturplänen“ neu zu errichten. In diesem radikalen Reduktionismus soll das Fundament nun einzig und allein auf einem ontologischen Anti-Realismus der Sprachlogik eines „Tractatus“ im Sinne der analytischen Philosophie Wittgensteins basieren. Hierauf sollen dann anschließend die tragenden Bauteile mit Hilfe des logischen Empirismus errichtet werden. Für die Stabilität der metaphysik-freien Wänden hofft man dann die sprachanalytischen Stützkonstruktionen in Anschlag zu bringen. Also eigentlich ein Paradebeispiel für den „Pfeilerbau“ aus dem oben erwähnten Zitat von Karl Popper.

Der Dualismus „Verifikation vs. Falsifikation“

Apropos Popper, der sich zwar selber nie dem Wiener Kreis ganz zugehörig fühlte, aber die rigorose Abgrenzung zur Metaphysik unterstützte und somit eigentlich als Konstrukteur an diesem „Pfeilerbau“ mitwirkte. In seinem Buch „Logik der Forschung“ von 1989 stellt er dem Induktionsproblem der Stützkonstruktionen des logischen Empirismus (Verifizierbarkeit) einfach ein hypothetisch-deduktives Abgrenzungskriterium (Falsifizierbarkeit) gegenüber. Bei seinem Abgrenzungsversuch zum Bereich der Metaphysik geht es Popper aber weniger um eine Grenzziehung zwischen wissenschaftlich sinnvollen und sinnlosen Sätzen. Er versucht vielmehr die Menge an sinnvollen Sätzen in solche mit empirischem Sinn und solche mit nicht-empirischem Sinn zu zerlegen. Und um das Induktionsproblem zu lösen, entwickelt er in seinem kritischen Rationalismus die Methodik der Falsifikation, bei der die Falschheit einer Theorie oder Hypothese daran erkannt werden kann, dass bestimmte beobachtbare Ereignisse nicht eintreten.

Insofern stellt dieser Ansatz eigentlich gar kein Gegensatz, sondern nur eine Ergänzung in epistemologischer Hinsicht dar. Poppers „kritischer Rationalismus“ versucht mit seiner Methodik der Falsifikation zwar eine gegenteilige Position zum logischen Empirismus zu beziehen, ist aber – ungewollt – im Gegenteil eher an dessen Weiterentwicklung beteiligt. Auch wenn die hierauf basierende wissenschaftliche Methodik der Hypothesen- und Theorienbildung über die Falsifikation hinlänglich bekannt und in der Praxis erprobt ist, kann dies aber immer noch nicht der „Weisheit letzter Schluss sein“. Hieraus entsteht nämlich letztendlich wieder ein neuer Dualismus des „Holismus vs. Reduktionismus“ hinsichtlich der Ontologie und Epistemologie der Wissensgewinnung.

Der Dualismus „Holismus vs. Reduktionismus“

Schon Karl Popper hatte den durch den logischen Empirismus des Wiener Kreis ausgelösten Reduktionismus abgelehnt. Eine noch schärfere Kritik findet sich aber bei Willard Van Orman Quine in seinem Buch „Two dogmas of empiricism. The Philosophical Review (1951)“:

Das erste Dogma des Empirismus sieht Quine in der Dichotomie „analytisch vs. synthetisch„, da er diesen Dualismus eher für einen graduellen als einen kategorialen hält.

Das zweite Dogma bildet für ihn der Reduktionismus, das heißt die Vorstellung, dass sich alle sinnvollen Aussagen auf Sätze der Beobachtungssprache durch die Methoden der analytischen Philosophie zurückführen lassen.

Quine spricht sich demgegenüber in „Two dogmas of empiricism. The Philosophical Review (1951)“ und in „Ontological relativity and other essays (1969) für einen Holismus aus, der die scheinbar divergierenden Antipoden als Übergangsformen in einem Kontinuum zulässt. So postuliert er ein Kontinuum zwischen analytischen und synthetischen Sätzen und zwischen a priori und a posteriori Wissen. Insofern könnte er eine Lösung für die anfangs beschrieben dualistischen Begriffs-Cluster „apriori-analytisch-noumenal vs. aposteriori-synthetisch-phänomenal“ darstellen. Er tritt später noch einmal in der holistischen „Duhem-Quine-These“ (s. u.) in Erscheinung.

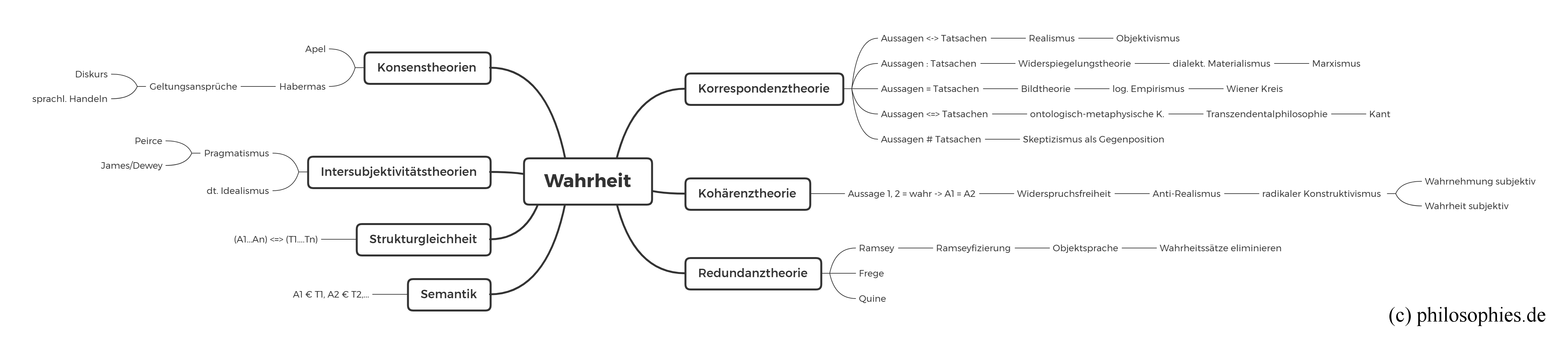

Dritte Baustelle „die Stützkonstruktionen“: der Wahrheitsbegriff

Die Wahrheit als Machtanspruch

Die Stützkonstruktionen für die Paradigmen/Episteme sind allerdings schon so eine wacklige Sache in der Wissenschaftstheorie, da sich hier auch der Wirkungs- und Geltungsanspruch und somit auch der Machtanspruch der unterschiedlichen Disziplinen manifestiert. Michel Foucault, unser anfangs erwähnter „Archäologe“, und Thomas S. Kuhn, unser „Altbausanierer“, attestieren dies interessanterweise sehr deckungsgleich :

„Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchien ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird.“(Michel Foucault: „Die Ordnung der Dinge“ Suhrkamp, 1974, S. 22)

„Einerseits steht er [der Paradigmenbegriff] für die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden. Andererseits bezeichnet er ein Element in dieser Konstellation, die konkreten Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispiele gebraucht, explizite Regeln als Basis für die Lösung der übrigen Probleme der ‚normalen Wissenschaft‘ ersetzen können.“ (Thomas S. Kuhn: „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ Suhrkamp, 1981, S. 186)

Doch genau auf diesen „ganzen Konstellationen“ zur Wissenschaftstheorie setzt sich dann wieder der alte Dualismus als Riss im Gebäude fort, aber diesmal sogar noch als doppelter Bruch: einmal hinsichtlich der Dichotomie „Realismus vs. Antirealismus„, aber zudem auch noch hinsichtlich der Dichotomie „Ontologie vs. Epistemologie„. Bei soviel Dualismen muss es doch auch endlich mal einen Konsens geben. Und richtig, den findet man auch in dem für beide Lager proklamierten „Wahrheitsanspruch„.

Die Wahrheit als Standardanalyse des Wissens

Dieser proklamierte Anspruch auf Wahrheit muss allerdings erst einmal verdient werden, damit man von einem allgemein-anerkannten Wissen sprechen kann („alternative Fakten“ gehören folglich nicht zu dieser Kategorie ;-). Die klassische Analyse, Standardanalyse des Wissens (KAW), mit deren Hilfe man von einer gerechtfertigten wahren Meinung sprechen kann, ist hinlänglich bekannt als:

„Ein Subjekt S weiß, dass P, dann und nur dann, wenn:

(i) S glaubt, dass P,

(ii) P ist wahr, und

(iii) S hat gute Gründe zu glauben, dass P.

(i) = Überzeugungsbedingung, (ii) = Wahrheitsbedingung und (iii) = Rechtfertigungsbedingung“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Gettier-Problem#Die_Standardanalyse_von_Wissen_als_gerechtfertigte_wahre_Meinung)

Nur worin sollen denn nun diese in (iii) genannten „guten Gründe“ zur Rechtfertigung liegen? Sollen sie ontischer Natur (s. Heideggers „ontisch-ontologische Differenz„), also in den Dingen selber und ihrer vom Menschen unabhängigen Realität begründet sein, wie es der Materialismus/Physikalismus vorsieht? Oder sollen sie doch eher durch epistemologische Erkenntnis (kritischer Rationalismus) und logisch-empirische Überprüfung (logischer Empirismus), also durch die verstandesmäßige Vermittlung wirksam werden?

Kritik erfährt hierbei insbesondere die oben genannte (iii) Rechtfertigungsbedingung, auf die Hans Reichenbach (s. o. „Wiener Kreis“) den Verifikationismus begründet, um hierdurch „Anti-Metaphysik“ betreiben zu können. Bei dem Verifikationismus sollen wissenschaftlich bedeutsame Aussagen von metaphysischen Aussagen unterschieden werden, um solche Sätze, die sich nicht verifizieren lassen, als sinnlos von vornherein auszuscheiden (s. o. Poppers „Abgrenzungskriterium“).

Auf der jeweiligen, präferierten Stützkonstruktion des Wahrheitsbegriffs werden dann aber ganze, tragende Bauteile der Wissenschaftstheorie über diese Rechtfertigungsbedingung (iii) errichtet. So sieht der (naive) Realismus seine guten Gründe für den Anspruch auf Wahrheit in der postulierten Korrespondenz („Korrespondenztheorie„) oder Adäquatheit („Adäquationstheorie„) von Aussagen, die mit den Tatsachen der „objektiven Welt“ übereinstimmen sollen. Die „Bildtheorie“ geht noch einen Schritt weiter und setzt noch die „Semantische Gegebenheit“ und „Strukturgleichheit“ gemäß einer „adäquaten Abbildung“ von Aussagen über die Tatsachen oben drauf.

Dem gegenüber geht der Antirealismus eher von einer „Kohärenztheorie“ aus, die durch den semantischen oder auch strukturalen Zusammenhang (Kohärenz) von mehreren Aussagen entsteht. „Danach ist eine Aussage wahr, wenn sie Teil eines kohärenten Systems von Aussagen ist.“ (Peter Baumann: „Erkenntnistheorie“ 2006, S. 175) Hieran anknüpfend gibt es auch noch weitere Konstruktionen in Form der „Redundanztheorie“ oder auch der „Konsenstheorie“, auf die ich aber im Einzeln hier nicht eingehen werde, da sie auf demselben Fundament stehen.

Die Sanierung des dualistischen Wissenschaftsgebäudes mit Gipswandplatten oder Drahtgestellwänden: Der ontologische vs. epistemologische Realismus

Die zwei wichtigsten Thesen des wissenschaftlichen Realismus lassen sich so zusammenfassen:

Die Gipswandplatten als „(1) ontologische These: Die zentralen Begriffe wissenschaftlicher Theorien und die in ihr postulierten Entitäten beziehen sich typischerweise auf tatsächlich existierende Objekte und Prozesse, die vom Menschen und seinen Theoriebildungen unabhängig sind.“ (Carolin Köhne:“Die Beobachtbar/unbeobachtbar-Unterscheidung in der neueren Wissenschaftstheorie“ 2007, S. 8) [s. „Entitätsrealismus“ Hacking/Putnam]

Die Drahtgestellwände als „(2) epistemologische These: Die Theorien und Forschungsergebnisse der reifen, modernen Naturwissenschaft liefern typischerweise eine annäherungsweise wahre Beschreibung der physischen Wirklichkeit.“ (Carolin Köhne:“Die Beobachtbar/unbeobachtbar-Unterscheidung in der neueren Wissenschaftstheorie“ 2007, S. 8) [s. „konstruktiver Empirismus“ van Fraassen]

Was nun besser hält, darüber streiten sich die Fachleute. Aber man kann auch erkennen, dass sich an dem alten dualistischen Paradigma im Universalienstreit zwischen Realisten und Nominalisten immer noch nichts geändert hat. Folglich wäre hier auch noch ein Blick auf die Arbeit der Fachkräfte vom Anti-Realismus zu werfen.

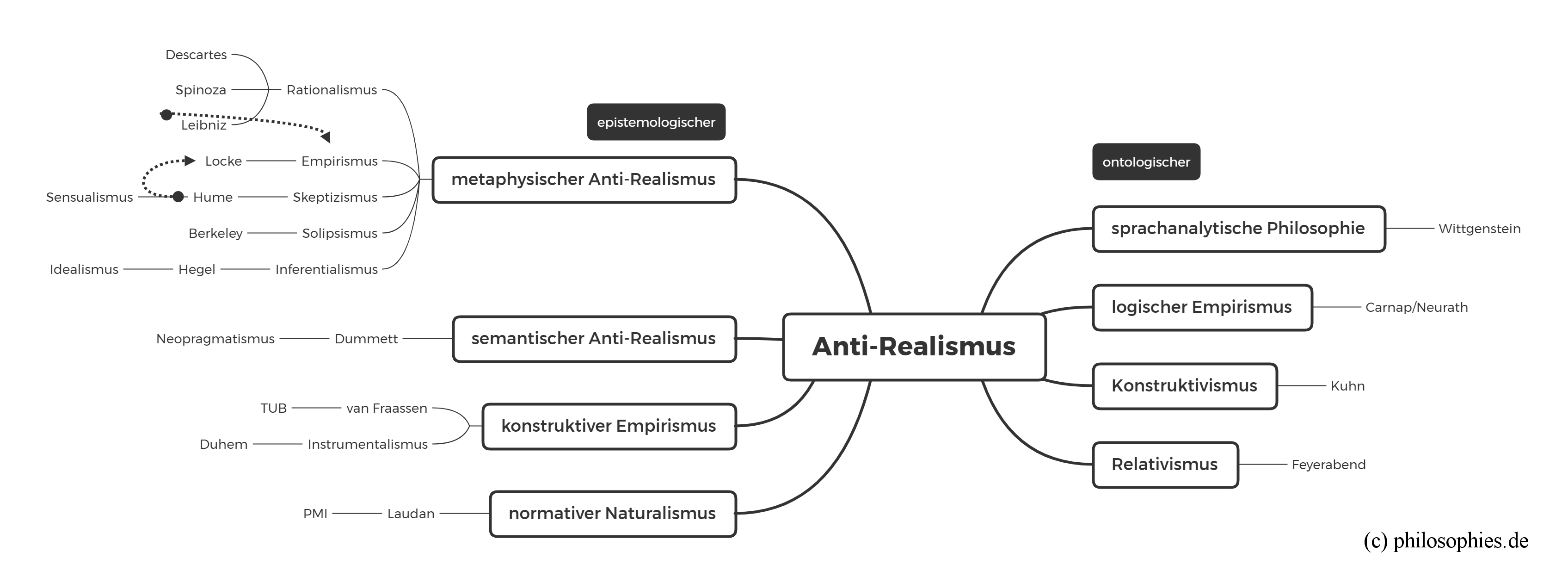

Der ontologische Anti-Realismus

Als mögliche Replik auf die ontologische These des Realismus wird nun noch eine destabilisierende Zeit-Achse durch den Anti-Realismus hinzugefügt. Die Frage bleibt nämlich für den wissenschaftlichen Realismus im Raum stehen. Wie es sein kann, dass selbst die besten wissenschaftlichen Theorien ihrer Zeit sich im Nachhinein als empirisch-unadäquat erwiesen haben und durch neue empirisch-adäquatere ersetzt werden mussten. Hierdurch erfährt der anfangs postulierte Wahrheitsanspruch, der ja universell sein wollte, einen deutlichen Dämpfer, da er auf einmal relativiert erscheint.

Diese Erkenntnis stützt sich auch auf die anfangs erwähnte Beobachtung des Altbausanierers Thomas S. Kuhn hinsichtlich der historisch-dynamischen und sozio-kulturellen Aspekten des Wissenschaftsbegriffes, die er in seinem sehr einflussreichen Buch „The Structure of Scientific Revolutions“ (1962) festgehalten hat. Wenn man Kuhns Ansätze zum Paradigmenwechsel in dieser Form folgt, kann man sie auch als Beispiel für einen ontologischen Anti-Realismus in Form des Konstruktivismus sehen, da die referierenden Ausdrücke einer Theorie immer auch Bezug auf eine konstruierte, theorieabhängige Wirklichkeit nehmen.

Besonders aber der Wirkungs- und Geltungsanspruch von Paradigmen ist eng an die Akzeptanz- und Machtkonstellationen in wissenschaftlichen Gemeinschaften geknüpft (s. Foucault- und Kuhn-Zitat am Anfang); hierin sind sich Kuhn und Foucault- wie beschrieben – einig. Es herrscht der Konservatismus, da es eine erhebliche Zeit und Energie kostet, bis „empirisch-belegbare Anomalien“ allgemein akzeptiert werden und zu neuen Paradigmen führen. Vorher findet zunächst eine „Krise„, gefolgt von einer Umdeutung der Ergebnisse und anschließendem regelrechten Wettkampf zwischen den unterschiedlichen Lagern des alten und neuen Paradigmas statt.

Ein Beispiel für diesen Wettkampf hatte ich bereits anhand der Geschichte der Philosophie des Geistes versucht zu veranschaulichen. Dort findet man ebenfalls zahlreiche Belege für die Kuhnsche Hypothese in Form des restriktiven Festhalten an dem alten Paradigma des cartesischen Dualismus. Um das angebliche „Geist-Materie“-Problem zu lösen, führt Donald Davidson im nicht-reduktiven Materialismus eine unbegründete Zusatzannahme wie die Emergenz oder das Supervenienzprinzip ein. Damit setzt Davidson aber ungewollt den Dualismus fort, da immer noch zwischen Geist und Materie differenziert wird, allein mit dem Unterschied, dass nun der Geist auf der mentalen Makroebene über der neuronalen Mikroebene der Materie superveniert („schwebt“). Es bleibt eben schwierig die alten Paradigmen zu überwinden und „alte Zöpfe abzuschneiden“.

Der epistemologische Anti-Realismus

Der von Kuhn eingeführte historisch-dynamische Aspekt der Theorienbildung in den Wissenschaften wird von Larry Laudan in seinem einflussreichen Aufsatz „A Confutation of Convergent Realism“ (1981) aufgegriffen und als „pessimistische Meta-Induktion“ (PMI) nochmals verschärft. Laudan erstellt anhand von zahlreichen Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte eine Liste von gescheiterten wissenschaftlichen Theorien (z. B. „Äthertheorie„, „Phlogistontheorie„, [„dunkle Materie/dunkle Energie„], etc.), die im Lichte ihrer Zeit besehen durchaus erfolgreiche Theorien waren, aber aufgrund von neuen empirischen Datenlagen nicht mehr Bestand haben können.

Laudans meta-induktiver Schluss unterminiert folglich in dieser Form den Fortschrittsgedanken des wissenschaftlichen Realismus und ließe an der Zuverlässigkeit des „Schlusses auf die beste Erklärung“ (van Fraassen: IBE) zweifeln. Es mussten zahlreiche Stützkonstruktionen („Modelle der ausgereiften, erfolgreichen Theorien“/“angenäherten Wahrheiten“, „Konzept der Robustheit“) vom wissenschaftlichen Realismus aufgestellt werden, um die einstürzenden Wände gegen den PMI abzusichern.

Doch vielleicht muss das alles gar nicht sein, weil sich das Konzept des wissenschaftlichen Realismus durch ein neues Paradigma als Netzkonstruktion im ontischen Strukturenrealismus stabilisieren ließe.

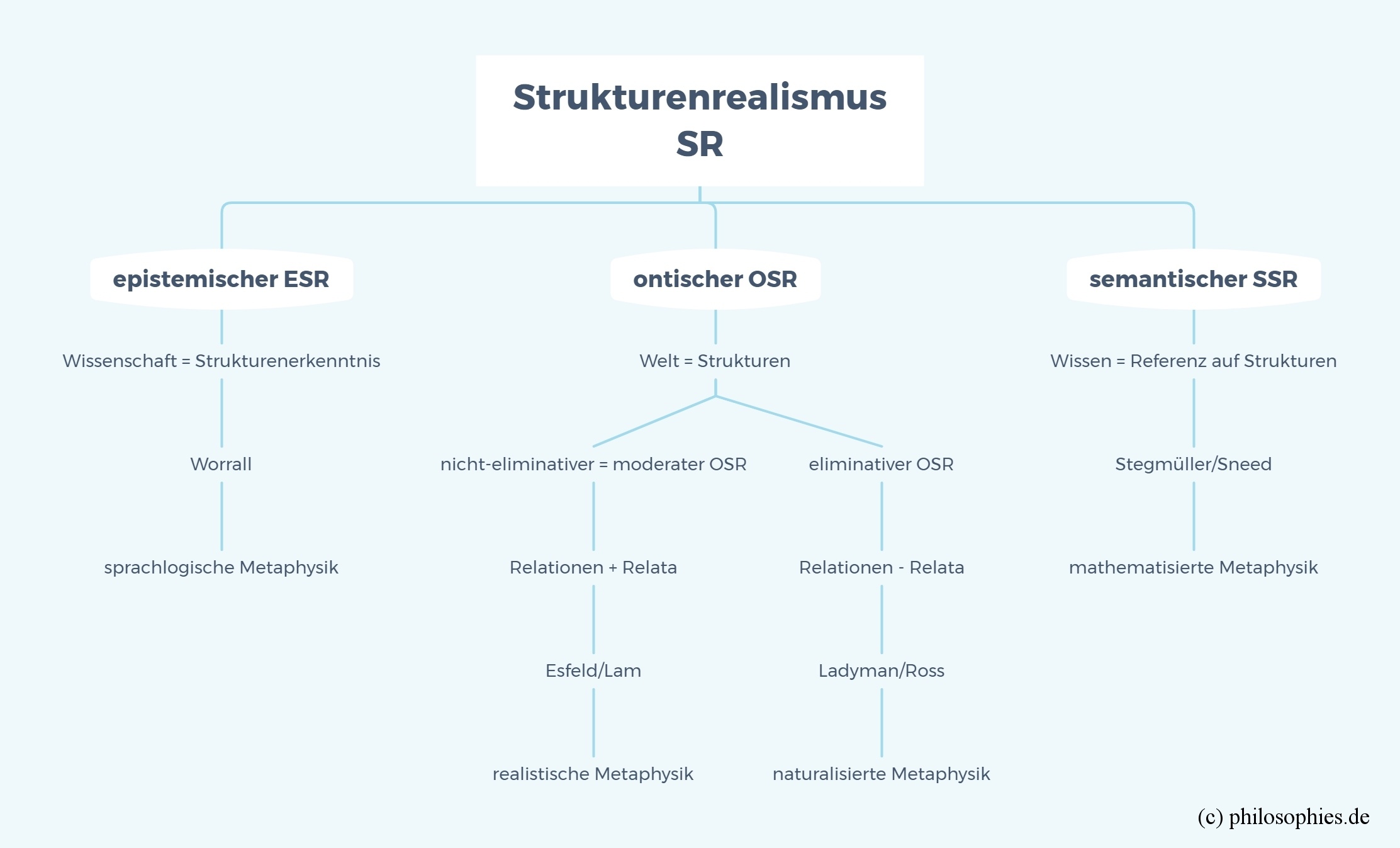

Die Bausanierung mit „Armierungsstahl und Beton“: der Strukturenrealismus (SR)

Der Realismus im Strukturenrealismus bildet in dieser Konstruktion den zur Sanierung des Wissenschaftsgebäudes benötigten Beton, der allerdings – wie man noch sehen wird – zur Stabilisierung die Netzstrukturen des Armierungsstahls benötigt. Man könnte hier folglich von einer „konstruktiven Komplementarität“ sprechen. Die Konservativen aus dem Lager des wissenschaftlichen Realismus würden hierin allerdings schon wieder – ganz im Sinne des Universalienstreites – den Nominalismus oder noch zugespitzter den Anti-Realismus sehen, der das ganze schöne ontologische Fundament erschüttert und damit droht das Gebäude zu Fall zu bringen. Im Folgenden möchte ich aber aufzeigen, dass das genaue Gegenteil der Fall, besser gesagt die Stütze, sein kann. Um nämlich die Bausubstanz des gesamten Gebäudes zu erhalten, müssen die tragenden Wände – aus meiner Sicht – durch nicht-dualistische Bauträger in Form von Netzstrukturen (Armierungsstahl) ausgetauscht werden.

Man kann nämlich durchaus das Beste aus beiden Welten vereinen, wie der einflussreiche Essay von John Worrall „Structural Realism: The Best of Both Worlds?„ (1989) schon in seinem Titel verrät. Allerdings muss der hierzu notwendige Beton für den wissenschaftlichen Realismus erst einmal richtig angerührt werden, da in der Mischmaschine noch viel zu viel von dem alten, positivistischen Realismus klebt. Besonders die Zutaten aus der alten, dualistischen Mischung „Konstruktivismus vs. Empirismus“ sind sehr hartnäckig.

Die Abstützung des wissenschaftlichen Realismus durch den konstruktiven Empirismus

Sie werden als „konstruktiver Empirismus“ von dem „Maurer und Polier“ Bas van Fraassen immer noch als Speis zusammengerührt. Er verwendet den konstruktiven Empirismus für Umbauarbeiten am wissenschaftlichen Realismus, um das Phänomen zu retten; somit steht er also zwischen Realismus und Anti-Realismus. Doch trotz der Hinzunahme des gut modellierbaren Konstruktivismus gelingen die Sanierungsarbeiten nicht, da die stabilisierenden Strukturen immer noch fehlen. Bas van Fraassen möchte aber zeigen, dass er die tragenden Wände des wissenschaftlichen Realismus mit bloßen Händen, also ohne jegliches instrumentalistischen Werkzeug (s.o. Instrumetalismus in der „Duhem-Rey-Kontroverse“) freilegen könne: „Science aims to give us, in its theories, a literally true story of what the world is like; and acceptance of a scientific theory involves the belief that it is true.“ (Bas van Fraassen: „The Scientific Image“ 1980, S. 8) Damit er anschließend mit seinem angerührten Speis aus konstruktivem Empirismus die Fugen füllen kann: „Science aims to give us theories which are empirically adequate; and acceptance of a theory involves as belief only that it is adequate.“ (Bas van Fraassen: „The Scientific Image“ 1980, S. 12)

Die „empirische Adäquatheit“ sollte fortan das Maß aller Dinge sein, weil sie den feinen Unterschied zwischen „Beobachtbarem vs. Unbeobachtbarem“ machen sollte. Oberflächlich gesehen, war der Riss jetzt auch nicht mehr beobachtbar, da er durch diese Form des selektiven Antirealismus die Metaphysik einfach agnostisch überputzt hat. Frei nach dem Kinderspiel: „Ich sehe nichts, was Du doch siehst!“;-). Empirisch-adäquate Theorien brauchen dann lediglich über ein Modell verfügen, das die empirischen Substrukturen für alle beobachtbaren Phänomene liefert.

In diesem Zusammenhang kommt dann natürlich auch noch ein weiteres Argument von van Fraassen ins Spiel die „Unterdeterminiertheit empirischer Theorien durch Evidenz„, (UTE) oder auch kurz „Theorienunterbestimmtheit“ (TUB), das sich auf die holistische „Duhem-Quine-These“ stützt. Die Duhem-Quine-These geht davon aus, dass eine Theorie aus vielen miteinander verknüpften Aussagen besteht, die ein möglichst kohärentes Gebilde ergeben. Andersherum bedeutet dies, dass man nicht mehr einzelne, losgelöste Hypothesen ohne den kohärenten Bezug zum Gesamtzusammenhang betrachten kann.

Allerdings ist hier der besagte Paradigmenwechsel immer noch nicht vollzogen, da der mathematische Strukturbegriff von Hause aus auch schone eine Dichotomie aufweist:

„Eine mathematische Struktur ist eine Menge mit bestimmten Eigenschaften. Diese Eigenschaften ergeben sich durch eine oder mehrere Relationen zwischen den Elementen (Struktur erster Stufe) oder den Teilmengen der Menge (Struktur zweiter Stufe).“(Nicolas Bourbaki: „Die Architektur der Mathematik“ I. S. 165 f., https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Struktur#cite_note-1)

Aus diesem Grunde diagnostiziert Ladyman dem Strukturenrealismus weiterhin eine Dichotomie in ontischen Strukturenrealismus (OSR) und epistemischen Strukturenrealismus (ESR).

epistemischer Strukturenrealismus (ESR): die Drahtgestellwände

John Worrall darf wohl als der „Urvater“ des Strukturenrealismus (SR) bezeichnet werden, da er dieses Konzept durch seinen bereits erwähnten, sehr einflussreichen Artikel „Structural Realism: The Best of Both Worlds?“ (1989) in die wissenschaftstheoretische Debatte eingeführt hat. In seinem Ansatz des ESR versucht er die vom TUB und PMI bedrohten, einsturzgefährdeten Wände des wissenschaftlichen Realismus zu retten. Seine Stützkonstruktionen bauen auf der „empirischen Äquivalenz“ und der „empirischen Adäquatheit“ auf, die versuchen die Erschütterungen, welche durch das TUB und PMI ausgelöst wurden, abzufedern.

Worrall möchte sich nicht mit der ontischen Beschaffenheit der Wände auseinandersetzen, sondern sich lieber mit deren epistemischen Struktur beschäftigen, weil er hierin eine größere Stabilität sieht. Schon dem „altvorderen Strukturalisten“ Henri Poincaré („La science et l’hypothèse“ 1902) war aufgefallen, dass physikalische Theorien trotz ihres evolutionären Charakters dennoch einen relativ stabilen Kern bezüglich der mathematischen Gleichungen besitzen. Sie mögen sich vielleicht vom Inhalt stark unterscheiden, hinsichtlich ihrer Struktur weisen sie dennoch große Ähnlichkeiten auf. Die Aufgabe des SR sieht Worrall demnach eher in der Rekonstruktion der konstituierenden Strukturen, in den wissenschaftlichen Theorien, um hierauf aufbauend Stützen gegen den TUB und PMI zu errichten. Und hierzu bedarf es keines Wunders, das „no-miracle-Argument“ (Putnam) bleibt unberührt.

Um die Strukturen und Ornamente der Wände präzise herausarbeiten zu können, benötigt man ein entsprechendes Werkzeug, welches Worrall in der Mathematisierung der sprachlichen Ausdrücke sieht. Aus diesem Grunde möchte er eine Trennung von Beobachtungssprache und theoretischer Sprache erreichen. Die Wahl der Mittel fällt auf die von Frank Plumpton Ramsey 1929 entwickelte Methodik („Ramseyfizierung„), die darauf abzielt, Theorien mit Hilfe von theoriesprachlichen Termini in Beobachtungssprache umzuwandeln und hierdurch alle sprachlichen Verweise auf Unbeobachtbares zu tilgen. Und somit kann das Ständerwerk der Drahtgestellwände freigelegt werden, um die strukturellen Ähnlichkeiten in den Theorien sichtbar zu machen.

Die Theorierivalen der TUB wären somit für Worrall permanent von der Baustelle geflogen, da sie aufgrund ihrer empirischen Äquivalenz gar keine Rivalen mehr darstellen können. Die Gründe für diese optimistische Haltung nennt Holger Leerhoff in seinem Aufsatz „Worrall zu Theorieunterbestimmtheit und Strukturenrealismus: Wirklich kein Problem?“(2018):

„Anknüpfend an die oben beschriebene Ramseyfizierung schließt empirische ÄquivalenzBS vielmehr eine Übereinstimmung von Theorien hinsichtlich all dessen, was in Beobachtungssprache ausgedrückt werden kann, ein: Über die Beobachtungsdaten BT hinaus sind das auch die theorieimmanenten Strukturaussagen über Unbeobachtbares ST, die in der ramseyfizierten Form der Theorien zutage treten. Empirisch äquivalenteBS Theorien sind damit also immer auch empirisch aquivalentB, nicht aber umgekehrt.“ (ebd. S. 33)

Das erinnert in seiner Strategie wieder an das alte Metaphysik-Spiel „Ich sehe nichts, was Du doch siehst!“. Bei der empirischen Adäquatheit ist es auch nicht besser. Hier soll die Güte rivalisierender, datenäquivalenter Theorien anhand der Vorhersagekraft von möglichen Beobachtungsdaten als Ranking der empirischen Adäquatheit evaluiert werden. Das Kriterium für das Ranking sieht er in der „non-adhocness„, das Theorien hinsichtlich ihrer „Eindeutigkeitsbedingung“ und „Wahrheitsbedingung“ bewertet. Dies stellt in dieser Form eher ein außerwissenschaftliches Argument hinsichtlich der Ästhetik von Theorien dar, wobei die einfacheren Theorien, mit möglichst wenig Zusatzannahmen, gegenüber komplexeren, mit zu viel Zusatzannahmen, präferiert werden. Newton-Smith bringt hier das Problem auf den Punkt:„Simplicity makes theories more likeable but no more likely to be true.“(William Newton-Smith, „The Underdetermination of Theory by Data“ 1978, S. 77)

Das Argument des PMI hinsichtlich des (r)evolutionären Charakters der Theorienbildung wird ebenfalls immunisiert, da dieses bereits durch die epistemische Fokussierung des ESR auf die „Strukturen der Wirklichkeit“ dynamisch-historisch implementiert ist. Es geht nicht um absolute Wahrheiten im ontologischen Sinne, sondern vielmehr um annähernde Wahrheiten durch die Relativierung der Wahrheitsansprüchen von rivalisierenden Theorien hinsichtlich der empirischen Äquivalenz und Adäquatheit. Aus der historischen Perspektive des PMI betrachtet, bilden sich Teilstrukturen von wahrheitsähnlicheren Theorien innerhalb einer Theorienkette (s.u. Stegmüllers „strukturalistische Theorienetze“)

Der Ansatz des ESR weist dadurch aber auch einige Schwachstellen auf, da er nach der anfangs genannten mathematischen Definition nur eine „Struktur zweiter Stufe“ darstellt, weil er von Relationen zwischen strukturellen Teilmengen ausgeht. Die konstatierten Relationen referieren nur epistemologisch auf die zugrunde gelegten Entitäten. Hier erinnert der Ansatz wieder stark an die Nominalisten im Universalienstreit.

Aus der konträren Sicht der Realisten klappt die Stützkonstruktionen des ESR in sich zusammen, da man ihn mit seinen eigenen Mitteln eine „adhocness“ in seinen Zusatzannahmen attestieren kann, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen kann. Interessant bleibt Worralls Ansatz aber dennoch hinsichtlich des erwähnten Paradigmenwechsels, da er durch das Konzept der „Äquivalenzklassen“ eine „partielle Überlappung von Theoriestrukturen“ zulässt und dadurch das alte Paradigma des Dualismus überwinden hilft (s.u. Stegmüllers „strukturalistische Theorienetze“)

ontischer Strukturenrealismus (OSR): die Gipswandplatten

James Ladyman weist in seiner Studie „Structural Realism“ von 2007 auf auf das oben genannte Problem des epistemischen Zugangs des ESR nach Worrall hin und schlägt stattdessen eine Dichotomie in ESR und OSR vor, um zum Beispiel den Wahrheitsbegriff für den wissenschaftlichen Realismus zu retten. Ladyman möchte die Wände des Realismus wieder etwas stabiler machen und daher baut er seine Argumentation für die Stützkonstruktionen des OSR auf empirischen Daten aus der physikalischen Forschung von Steven French und Michael Redhead zum „Problemkreis der Individualität in der Quantentheorie“ (1988) als Gipswandplatten auf.

Das Problem der Individualität von Objekten in der Quantenstatistik würde damit zwar in einem Widerspruch zur Leibniz-Äquivalenz (Ununterscheidbarkeit identischer Dinge) geraten, aber durchaus noch mit der Einstein-Äquivalenz (unterschiedliche physikalische Realzustände, ohne entsprechende observable Konsequenzen) im Einklang stehen. Matthias Neuber hat dies in seinem oft zitierten Artikel „Braucht die Theoretische Physik den religiösen Glauben?“ an einem Problem der Quantenphysik, dem „Einstein’schen Loch-Argument“ verdeutlicht.

Diese Form des „Mannigfaltigkeitssubstanzialismus“ (vgl. in diesem Zusammenhang z. B. Lyre, 2007, S. 238 ; Carrier, 2009, S. 206) würde dann allerdings in letzter Konsequenz im Falle allgemein kovarianter Theorien den wissenschaftlichen Realismus wieder destabilisieren und zu einer „starken Form des Indeterminismus“ (Carrier, 2009, s. 207) führen, den die Physiker bekanntermaßen genauso scheuen wie die Metaphysik. Um diesen Indeterminismus und die damit verknüpfte „metaphysische Unterbestimmtheit„ (French) zu umgehen, kommt der OSR geradezu wie gerufen, da er im eliminativen Sinne nur noch die Struktur als ontologisch gegeben sieht. Die Strukturen existieren nur im Sinne von physikalischen Relationen. Es gibt folglich keine außerstrukturellen Entitäten, auf die als Relata in den Relationen zur Strukturbildung erst referiert werden muss.

Wenn dieses Konzept eine wahrheitsgemäße Beschreibung der Realität darstellen sollte und hierfür scheinen einige Ergebnisse der empirischen Forschung zu sprechen, dann hat dies auch weitreichende Folgen für das alte Paradigma Dualismus in der Wissenschaftstheorie. Man kann nun nicht mehr von punktförmigen Dichotomien der Entitäten ausgehen, sondern muss eher eine netzförmige Polytomie von Relationen annehmen, die auch noch gar einer „strukturellen Kopplung“ unterliegen könnten. Au weia, bei so viel „Relationismus“ (Karl Mannheim:“Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie“ 1922) ist das dann definitiv das Ende des Reduktionismus und die Neuauflage der Duhem-Quine-These als „ontological commitement„: „A theory is committed to those and only those entities to which the bound variables of the theory must be capable of referring in order that the affirmations made in the theory be true.“ (W. V. O. Quine: „On What There Is.“ 1948, S. 21–38, 33)

Das klingt aber alles verdammt stark nach Metaphysik und so ist es aber auch von Ladyman und Ross in „Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized“ (2007) gemeint. Ladyman und Ross stellen hier den Versuch auf eine neue „naturalisierte Metaphysik“ mit Hilfe des oben genannten ontischen Strukturenrealismus zu entwerfen. Nur nicht im Sinne der alten, apriorischen Metaphysik der Scholastik, die durch spekulative Annahmen auf die Letztbegründung von nicht-beobachtbaren Entitäten schließt und sich in hierbei in endlosen, deduktiven Zirkelschlüssen verliert (s. Albert „Münchhausen-Trilemma„).

Ladyman und Ross schlagen demgegenüber eine etwas handfestere Form der Neuen Metaphysik vor, die ganz im Sinne der Popperschen Falsifikation von empirischen Daten ausgehend, Hypothesen entwickelt und überprüft und anschließend Theorien aufstellt, die ebenfalls wieder an der sich verändernden empirischen Datenlage abgeglichen werden müssen. (vgl. „concept-fact iterativity“(Northoff) in „Die Neurophilosophie„)

Die Stützkonstruktionen für ihren Wahrheitsbegriff wollen Ladyman und Ross auf dem neu gegossenen Fundament der „naturalistischen Metaphysik“ der „Principle of Naturalistic Closure (PNC)“ zusammen mit der „Primacy of Physics Constraint (PPC)“ errichten, also eher auf naturwissenschaftlichem und nicht auf geisteswissenschaftlichem Boden:

“Special scientific hypothesis that conflict with fundamental physics should be rejected for that reason alone. Fundamental physical hypotheses are not symmetrically hostage to the conclusions of the special sciences.“ Physics has a great authority that other sciences lake. And i think this is one reason why they want metaphysics to strightly relate on physics.“ (James Ladyman, Don Ross: Every Thing must Go: Metaphysic Naturalized 2007, S. 44)

Der instrumentalistische Werkzeugkasten zum Hochziehen der Wände soll hierbei dann der ontische Strukturenrealismus liefern. Die Begründung für derlei Umbauarbeiten am Wissenschaftsgebäude sehen Ladyman und Ross in der Lösung von physikalischen Problemen, wie das Beispiel des zuvor erwähnten „Einstein’schen Loch-Argumentes“. Das bedeutet, dass das sanierte Gebäude ein wenig einseitig mit naturwissenschaftlichen Wänden und Räumen ausgestattet sein wird, wobei die geisteswissenschaftlichen Disziplinen vielleicht noch ein paar freie Plätzchen im Flur erhalten. Das ist doch mal eine ganz andere Auffassung von naturwissenschaftlichem Arbeiten, nicht mehr als „Physiker„, sondern als „Metaphysiker„.

Jetzt bleiben nur noch die spannenden Fragen: Was haben wir denn davon? Ist das Gebäude jetzt saniert? Der Pragmatismus würde dies mit einem klaren „Ja“ beantworten, da das alte Paradigma „Dualismus“ in den „Strukturen“ aufgeht und auch die Dichotomie „Geistes- vs. Naturwissenschaften“ überwunden ist, da ab jetzt die Naturwissenschaften die „metaphysische Forschung“ betreiben. Der Skeptizismus sieht dies natürlich wieder ganz anders, wie die weiteren Statements zum „Strukturalistischen Theorienkonzept“ oder auch zum „Wissenschaftstheoretischen Strukturalismus“ beweisen.

Die Begutachtung der Sanierungsarbeiten im „no-statement-view“

Nachdem so viel an dem Wissenschaftsgebäude rumgehandwerkelt wurde, ist es nun endlich mal an der Zeit einen Blick auf die geleisteten Sanierungsarbeiten im „no-statement-view“ zu werfen. Wolfgang Stegmüller als „Bauleiter“ nähert sich dem Gebäude wiederum von einem Standpunkt der analytischen Philosophie, allerdings diesmal mehr in pragmatischer Absicht. Die sanierten Wissenschaftstheorien, mitsamt dem überwundenen Paradigma des „reduktionistischen Dualismus“, sollen einer strukturalistischen Prüfung unterzogen werden. In seinem 1986 veröffentlichten Buch „T-Theoretizität und Holismus“ geht er Frage nach, in wieweit naturwissenschaftliche Hypothesen überhaupt überprüfbar sind:

„Isolierte naturwissenschaftliche Hypothesen sind überhaupt nicht nachprüfbar. Was empirisch getestet werden kann, ist zu jedem historischen Zeitpunkt nur die Totalität aller zu diesem Zeitpunkt akzeptierten Hypothesen.“ Und die Gegner des holistischen Standpunktes, ‚Induktivisten‘ wie ‚Deduktivisten‘, waren darum bemüht, nachzuweisen, daß und unter welchen genaueren Bedingungen dennoch einzelne Hypothesen aus dem Gesamtkomplex unseres provisorischen Wissens isoliert und einer gesonderten Nachprüfung unterzogen werden könnten.“ (Wolfgang Stegmüller:“T-Theoretizität und Holismus. Eine Präzisierung und Begründung der Duhem-Quine-These“ 1986, S. 190)

Wie im Titel schon enthalten ist, soll die schon häufiger erwähnte „Duhem-Quine-These“ (s.o.) nochmals präzisiert werden. Der dort postulierte Holismus einer Theorie wird von Stegmüller nun auf eine ganze „T-Theorizität„, also auf Strukturen von Theorienetzen übertragen. Die Theorie im klassischen Sinne als Aussagenkonzeption (statement view) wird mit Hilfe der erwähnten Ramseyfizierung in eine mathematische Struktur umgedeutet, die dann wiederum in Teilstrukturen mit Querverbindungen zerlegt werden kann. Durch diesen informell-mengentheoretischen Ansatz kann man folglich bei isolierten Theorien nur noch von „Theorieelementen“ oder „Rahmentheorien“ sprechen.

Dieser starke Instrumentalismus hat natürlich seinen Preis, da der Wahrheitsbegriff wieder einmal relativiert werden muss. Eine Theorie ist nach dieser strukturalistischen Auffassung daher „[…] nicht jene Art von Entität, von der man überhaupt sinnvollerweise sagen kann, sie sei falsifiziert (oder verifiziert) worden“ (Stegmüller: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie 1973c, S. 23). Nach Stegmüller stellen die strukturalistischen Theoriennetze folglich nur „kognitive Gebilde“ dar, die von den sprachlichen Aussagen sauber getrennt werden müssen. Also um in dem Bild der Gebäudesanierung zu bleiben, eine rein theoretische Begehung der Baustelle ohne Hand anzulegen, sondern nur eine Begutachtung im „no statement view“.

Nach soviel Theorie sehnt man sich ja geradezu nach ein wenig Praxis, die ich aber leider aufgrund der sonst entstehenden epischen Länge erst in dem nächsten Essay „Das neurozentristische Weltbild – bitte wenden!“ nachliefern kann.

https://orcid.org/0009-0008-6932-2717

https://orcid.org/0009-0008-6932-2717

Dear Mr. D. S.,

thank you for your interesting and inspiring objection.

The questions raised here are exactly my questions that I have been grappling with for some time. If I may summarize the questions from your post and mine again:

1. What is reality and what is actuality (reality and actuality are not to be equated)?

2. Is there a reality that exists independently of us?

3. In what way is actuality accessible to us (sensory or intellectual)?

4. How are our consciousness and the world connected?

5. How does a „first-person perspective“ (self, I, identity) arise?

6. Are there absolute truths?

7. Aren’t we asking the wrong questions?

In my search I did not get enough answers to questions 1. – 6., but maybe you can help me.

To 7. I have the assumption that our questions are wrongly asked because we are still from a dualistic point of view (e.g. to 2. „Reality vs. Human“, to 3. „res cogitans vs. res extensa“ etc.), which always end in a „neurocentric worldview“ with us as the center (see the radical point of view: solipsism).

How about a „paradigm shift“?

Many greetings and happy Easter

philosophies.de

Dear Mr. T. O.,

thank you for sharing the very interesting and inspiring link to Stephanie Wykstra’s article „Out of the armchair“.

This is indeed an exciting question that I have been grappling with for some time, which I would like to combine with the hypothesis from the article:

How can modern philosophy succeed in reconnecting with the scientific discourse?

This question is not meant in a polemical, but in a pragmatic sense, since from my point of view the scientific discourse is very much shaped by the scientific methodology in the sense of a critical rationalism according to Popper:

Induction problem: To exclude the possible theoretical rivals (Worrall) obtained from the empirical data by induction chains in the form of an „underdetermination of empirical theories by evidence“ (van Fraassen) as „indeterminism“ (Cartwright).

These demands on scientific work have put the empirical humanities (e.g. sociology, psychology) under great pressure in recent decades. In this context I also see the impetus of the article mentioned. If, in the end, I was allowed to be a little emphatic and enthusiastic:

The statement „Get out of the comfortable armchair in the dark room of the neo-scholastic ‚ivory tower‘ and into the world!“ I would sign right away. I only consider the way described in the article to be wrong.

From my point of view, an empirical-a posteriori „philosophy is not only meaningless, but also wrong, because then – as described in the examples – it would be degraded to a form of“ sociological or psychological philosophy „and would deprive itself of its potential. I think it is rather time for a „paradigm shift“ (s. https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/) in the form of a „bi-directional metaphysics“ (for humanities and natural sciences) on an equal footing. Promising approaches to this can be seen in the „ontic structural realism“ (see Ladyman / Ross, Esfeld):

„The new metaphysics of nature distinguishes itself from the older essays in speculative metaphysics by being close to science: metaphysical claims are based on scientific theories. Consequently, the metaphysical claims about nature are as hypothetical as our scientific theories: there is no more certainty to be gained in metaphysics than here is in science. In other words, scientific knowledge claims are fallible and meta-physics, insofar as it draws on those claims, is as fallible as science.“ (Esfeld „The Modal Nature of Structures in Ontic Structural Realism“ 2009, S. 341)

Many greetings and happy Easter

philosophies.de

Dear Mr. J. V.,

thank you very much for your interesting question as to whether the „Godel incompleteness theorem“ has anything to do with physics. From my point of view, I think absolutely yes, as I would like to explain in the following.

If permitted, I would begin the correctness of Gödel’s argument with a reference to philosophy, since there a similar logical problem arises. The problem described by the German philosopher Hans Albert as the „Münchhausen Trilemma“ has a similar logical basis from my addiction, since it is about the ultimate justification of infinite processes. Any attempt to prove a final reason leads, according to Albert, to one of three possible outcomes:

Gödel’s 1st incompleteness theorem coincides with 1. the „circular reasoning“ of the trilemm, since the proof of the completeness or consistency of the formal system leads to 2. the „infinite, recursive inference“ of the trilemm, since the proof leads to the „completeness of the formal system Systems „(idem per idem) is self-referential.

As you rightly wrote with a reference to systems theory: „Self-referencing always occurs in physics when the observer is also part of the observed system. In most physical systems this is not the case, so the counter-argument should apply.“ However, I am not so optimistic about that here. Observer-free, physical systems make no sense at all, since objects such as measuring devices cannot observe either. Observation always automatically includes a subject as an observer, even if he only reads and evaluates the measurement data. I would like to analyze this self-referencing in a later planned essay from the point of view of system theory.

I consider the 3rd dogmatization in the trilemma to be more important, because from my point of view it leads to the assertion of naturalism/positivism that there „must“ be a „theory of everything“ (ToE), otherwise the further search for the end of the infinite, recursive process would be pointless. Mind you, this is not about skepticism per se.

To come back to the possibility of physics with regard to the limitation by Gödel’s incompleteness theorem. In my opinion, this problem is also supported by the „underdetermination of empirical theories by the evidence“ (van Fraassen), which can be brought into line with Gödel’s 1st and 2nd incompleteness theorems. This hypothesis is already defined quite clearly in the „Duhem-Quine thesis“.

The Duhem-Quine thesis assumes that a theory consists of many interrelated statements that result in a structure that is as coherent as possible. Conversely, this means that one can no longer consider individual, detached hypotheses without a coherent reference to the overall context. If you want to develop a theory of everything in the holistic sense of the Duhem-Quine thesis, from my point of view this automatically leads to logical inconsistencies (see above).

So, if allowed, I would like to conclude in the words of the great “philosopher” Mr. Stephen W. Hawking: „What would it mean if we actually discovered the ultimate theory of the universe? As stated in the first chapter, we could never each other be absolutely sure that we have actually found the correct theory, since theories cannot be proven. […] A complete, consistent theory is only the first step: Our goal is a complete understanding of the events that surround us, and our existence „. (Stephen W. Hawking: „A Brief History of Time. The Search for the Elemental Force of the Universe. Rororo science 1995, pp. 211-212)

That sounds like a „paradigm shift“ in the theory of science, which I already tried to describe in an essay (https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/) and to which I – Interest assumed – would like to refer once.

Thank you for your interest and best regards

philosophies.de

Moin, moin T.,

vielen Dank für Deinen Kommentar und Deinen Hinweis. Ich hätte mir allerdings noch ein wenig mehr inhaltliche Kritik gewünscht, aber für den Anfang reicht es allemal 😉

Jo, das „gemächliche anlaufen“ ist natürlich dem Medium FB geschuldet. Alles, was über 3 Sätze hinausgeht, wird schon als Belästigung angesehen. Aber Du kennst das ja und hast vielleicht auch schon den ganzen Essays auf https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/ gelesen, das ist ja erst nur die 1. Stufe einer 4-Stufen-Rakete. Der Rest kommt doch noch 😉

Ne, um die „berühmte Neurophilosophie“ ging es diesmal ausnahmsweise nicht in dem Artikel. Es ging tatsächlich nur im Allgemeinen um die Wissenschaftstheorie. Die Neurophilosophie kommt erst in dem später geplanten Essay „Das neurozentristische Weltbild – bitte wenden!“ als Beispiel für den hier genannten Paradigmenwechsel. Also die Neurophilosophie hat hier auch nichts mit einem „Konsensus“ zu tun, sie ist einfach nur ein Beispiel von hoffentlich bald mehreren Beispielen.

Okay, wenn Dir „dual“ oder „dichotom“ nicht gefallen, welchen Vorschlag hättest Du dann für die Beschreibung von Gegensätzen, wie zum Beispiel „Materialismus vs. Idealismus“ oder „Materie vs. Geist“ zur „Begriffsarbeit“ der „Systemphilosophie“ (kannte ich noch gar nicht, klingt aber gut ;-)?

Na, dann bin ich ja froh, dass mein kleiner Artikel wenigstens für eine Diskussion gut ist 😉

Viele Grüße in den Norden

Dirk (aka philosophies)

T., mein Bester,

ich musste jetzt gerade meinen Essay „Paradigmenwechsel“ noch einmal selber lesen, weil ich es immer noch nicht verstanden habe. Ich habe dort nirgendswo etwas zur „Neurophilosophie“ gefunden. Vielleicht verwechselst Du diesen neuen Artikel mit dem alten (s. https://philosophies.de/index.php/2021/02/15/die-neurophilosophie/).

Aber ich gebe Dir vollkommen Recht, das ist stellenweise schon ein echt nerdiger Stoff, den man zu diesem Bereich von seinem „Wissensdealer“ da bekommt. Aber glaube mir, an dieser Schnittstelle wird der Bereich der Interferenz von Natur- und Geisteswissenschaft am deutlichsten. Hier geht es zum ersten Mal um echte Interdisziplinarität und nicht um Hilfswissenschaft. Die Neurowissenschaften kommen einfach ohne die Philosophie des Geistes nicht weiter. Ich behaupte aber auch im Gegenzug, dass die Philosophie des Geistes ohne Neurowissenschaften nicht weiter kommt. Aber ich glaube ich habe hierzu schon alles geschrieben und bevor Du sagst, es geht hier mal wieder nur um NeuroP komme ich lieber zu Deinen anderen Themen.

Zu Deinem Kant. Da mache ich doch sofort mit. Das, was er zu diesem Thema sagt, ist ja erst mal nicht verkehrt. Den Schluss, den er daraus zieht mit seinem „Ding an sich“ ist nur problematisch, weil dies der Wegbereiter zum Solipsismus (s. „Schein“) werden kann. Und zum Problem „Dichotomie“ hatte er sich auch schon geäußert. Ich hatte Dir das schon einmal als Zitat geschickt. Hänge es aber nochmal dran:

„Kant: „§ 113. Dichotomie und Polytomie

Eine Einteilung in zwei Glieder heißt Dichotomie; wenn sie aber mehr als zwei Glieder hat, wird sie Polytomie genannt.

Anmerk. 1. Alle Polytomie ist empirisch; die Dichotomie ist die einzige Einteilung aus Prinzipien a priori — also die einzige primitive Einteilung. Denn die Glieder der Einteilung sollen einander entgegengesetzt sein und von jedem A ist doch das Gegenteil nichts mehr als non A.

2. Polytomie kann in der Logik nicht gelehrt werden; denn dazu gehört Erkenntnis des Gegenstandes. Dichotomie aber bedarf nur des Satzes des Widerspruchs, ohne den Begriff, den man einteilen will, dem Inhalte nach, zu kennen. — Die Polytomie bedarf Anschauung; entweder a priori, wie in der Mathematik (z. B. die Einteilung der Kegelschnitte), oder empirische Anschauung, wie in der Naturbeschreibung. — Doch hat die Einteilung, aus dem Prinzip der Synthesis a priori, Trichotomie; nämlich 1) den Begriff, als die Bedingung, 2) das Bedingte, und 3) die Ableitung des letztern aus dem erstern. (Immanuel Kant: „Logik, II. Allgemeine Methodenlehre, II. Beförderung der Vollkommenheit des Erkenntnisses durch logische Einteilung der Begriffe“ https://www.textlog.de/kant-logik-dichotomie.html)

Da hast Du auch den Nachweis, dass Kant in diesen formalen Kategorien gedacht hat und die „Dialektik“ unter Trichotomie subsumiert werden kann. Das heißt aber in meiner Interpretation des Textes auch, dass er eine Polytomie für möglich hält, allerdings nur für den empirischen Bereich. Und zack, da hätten wir dann wieder unser „joint-venture“ und Deine „Tür nach draußen“ aus der „Curfew Philosophy“. Man kann es ja zumindest mal probieren, schlechter als es jetzt schon ist, kann es doch nicht werden.

Also mach et jut und bis denne

Dirk

PS: Du könntest Deine Kommentare auch direkt auf meiner Seite lassen, dann muss ich nicht immer pastecopieren 😉

Ja klar, mache ich. Dachte, da du nach einiger Zeit mal wieder was offenbar größer Angelegtes im Forum der Verminderten Lesebereitschaft gesendet hast, wolltest Du auch dort eine Replik.

Lieber Theo,

klar gerne, nur wie gesagt, wenn wir auf FB etwas schreiben, dann muss ich das immer hin und her kopieren. Es wäre doch zu schade, wenn unsere Gedanken nicht auch der Nachwelt erhalten bleiben könnten und nicht einfach das Konversationsfutter eines eh schon aus den Fugen geratenen „Sozialen Netzwerkes“ (ich habe mich schon immer gefragt was an FB eigentlich sozial ist 😉 darstellen würde.

Also Du kannst Deine Gedanken auch gerne hier hinterlassen.

Viele Grüße

Dirk

Lieber Herr S. W.,

vielen Dank für Ihren Kommentar und Ihren interessanten Hinweis.

Aber das ist ja genau die spannende Frage: „Was ist eigentlich die genaue Funktion der Wissenschaft?“ Die Wissenschaft findet ja nicht im luftleeren Raum statt oder wird von Maschinen betrieben (die müssten allerdings auch programmiert sein ). Die Wissenschaft wird von Menschen betrieben und findet in einer menschlichen Gesellschaft statt, mal mit mehr oder weniger Auswirkungen. So muss sich die Wissenschaften und hier insbesondere die Naturwissenschaften doch früher oder später einmal mit ihrem eigenen Standpunkt auseinandersetzen. Der Hinweis, dass Naturwissenschaften auf einer materialistischen und rationalistisches Basis für ihr „Wissensgebäude“ (Verzeihung ich bin noch im Bild) stehen, ist wohl unschwer von der Hand zu weisen und wird auch gerne von Naturwissenschaftlern als Schutzschild vor sich hergetragen. Die philosophischen Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit werden nur allzu gerne ausgeklammert. Wohin dies in Bezug zum Beispiel hinsichtlich der Ethik führen kann, muss ich hier wohl nicht weiter erläutern.

Aber selbst wenn man sich auf diesen Boden der vermeintlichen Tatsachen einmal weiter bewegen würde, kommt man dennoch in Bereiche, wie zum Beispiel den Neurowissenschaften, die momentan in Sackgassen führen (s. Konstitution von Bewusstsein). Also warum nicht mal ein „joint-venture“ starten, von dem beide Disziplinen etwas haben?

Den Panpsychismus halte ich ehrlich gesagt auch eher für eine Sackgasse, die doch letzten Endes dann wieder im Solipsismus endet. Den „Neo-Existenzialismus“, den ich vor kurzem bei Markus Gabriel gelesen habe, halte ich da schon eher für eine vielversprechendere Lösung. Müsste man noch einmal genauer untersuchen. Achso, mit der Kern- oder Grundsanierung ist natürlich nicht der Abriss des ganzen Wissenschaftsgebäudes gemeint. Es geht wirklich mehr darum ein Risse, fehlende Wände oder Stützbalken einzuziehen. Ansonsten hat das Gebäude doch bisher prima seine Funktion erfüllt. Vielleicht war ich da ein wenig zu emphatisch.

Ach apropos, hier auch nur nochmal der Hinweis (des Beipackzettels), es geht hier niemals um so etwas wie absolute Gewissheit oder 100%ige Wahrheit (wenn es so etwas überhaupt gibt). Wir sind doch alle nur Suchende.

Vielen Dank für Ihr Interesse und

viele Grüße

philosophies.de

Wow, da schwirrt mir doch ein wenig der Kopf ob der epischen Breite des Essays. Respekt!

Jede Menge Anregungen und Zitate habe ich schon mal mitgenommen. Aber ich frage mich – vermutlich, weil ich gerade über Ähnliches bei meinem Roman nachdenke – was wäre ein guter „Pitch“ für den ontischen Strukturrealismus. „Mehr Metaphysik wagen“?

Mir ist auch noch nicht klar geworden, was das fundamental Neue an diesem Ansatz ist. War es nicht immer schon so, dass die Physik mit der Zeit Teile der Metaphysik absorbiert hat? Der Blitz ist ja heute nicht mehr der Speer des Zeus. Und trotzdem hilft uns die Physik nicht unbedingt weiter, wenn man die Frage stellt: Warum hat er gerade hier eingeschlagen.

Vermutlich zielt die Frage völlig daneben. Du siehst, ich schwimme bei dem Thema noch. Aber ein Kandidat für das nächste philosophische Terzett ist es auf jeden Fall!

Lieber Axel,

das tut mir Leid, das wollte ich nicht. Aber vielen Dank für Deinen freundlichen Kommentar.

Tja, der „Pitch“ für den OSR, um Dich nicht ganz zu verwirren, aber nur der Vollständigkeit halber. Der OSR ist leider auch immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, es gibt auch noch einen moderaten SR (Esfeld/Lam). Tja, die Quintessenz könnte man eher damit umschreiben „Wir brauchen eine Neue Metaphysik!“ oder „Wir brauchen endlich einen Paradigmenwechsel in den Wissenschaften!“. Ich bin nämlich der Meinung, dass die alte Metaphysik und das alte Paradigma, was die Wissenschaften zur Zeit immer noch benutzen, überholt ist und abgelöst gehört, um auf die drängenden Fragen der Zukunft auch entsprechende Antworten zu finden.

Also, ich weiß nicht, ob es wirklich etwas „fundamental Neues“ ist. Ich denke aber, dass das alte Paradigma „Dualismus“ ausgedient hat, um einer immer komplexer werdenden Lebenswirklchkeit aber auch der Hyperstruktur im Wissenschaftsbetrieb adäquat zu begegnen. Auch wenn der materialistische Reduktionismus dies schon seit Jahrzehnten als Mantra gebetsmühlenartig vor sich her getragen hat, die Welt ist nun einmal vielschichtiger und komplexer als wir möchten und dem muss man auch entsprechend in der Wissenschaftstheorie Rechnung tragen; denke ich.

Nein, die Frage ist überhaupt nicht daneben. Sie ist richtig gut! Ich schwimme ebenfalls bei dem Thema. Das sind nur so Gedanken. Eine 100%ige Wahrheit als absolute Gewissheit gibt es sowieso nicht. Aber ich finde einfach das Thema megaspannend, weil hier noch am meisten in der Philosophie aber auch in den Wissenschaften passiert.

Vielen Dank für Dein Interesse und freue mich auch schon auf das nächste philosophische Terzett, dann können wir das alles noch mal bequatschen.

Liebe Grüße

Dirk

Lieber Dirk,

muss Dir überhaupt nicht Leid tun. Wenn der Kopf mal schwirrt ist das gut für die Muskulatur :-).

Ich finde es gut, dass Du keine Angst vor dicken Bretter hast.

Ich persönlich habe Sympathie für die Idee, dass eine Platonische Welt tatsächlich in irgend einer Form existiert und nicht nur eine a posteriori Projektion ist. Das wäre wohl Dualismus.

Die Frage nach dem Paradigmenwechsel und der neuen Metaphysik finde ich ebenfalls sehr spannend, aber ich erkenne im Moment noch überhaupt keine Konturen. Vielleicht können wir die ja im Terzett herausarbeiten.

Liebe Grüße

Axel

Lieber Axel,

dank Dir. Stimmt, so ein bisschen „Gehirnjogging“ tut auch mal gut 😉

Das ist nett von Dir. Aber ich befürchte, dass die „Platonische Welt“ auch nicht existieren kann. Ich habe momentan eher Sympathien dafür, dass gar keine Welt existieren kann, sondern nur Strukturen, bei denen man mit dem Dualismus eben nicht weiter kommt.

Die Konturen wollte ich an dem Beispiel der Erklärungsansätze zur Entstehung von Bewusstsein in meinem nächsten Essay „Das neurozentristische Weltbild – bitte wenden!“ versuchen ein wenig zu schärfen. Bei diesem alten „Geist-Materie“-Problem kommt man nämlich mit den alten Paradigmen nicht wirklich weiter. Also ist man hier schon fast gezwungen, mal was Neues auszuprobieren; vielleicht auch mit einer Neuen Metaphysik.

Aber, wie Du schon geschrieben hast, das können wir gerne in unserem Terzett bequatschen. Vielleicht bin ich ja auch nur auf einem Holzweg und brauche nochmal eine Korrektur 😉

Liebe Grüße

Dirk

Dear Mr. N. L.,

thank you very much for your remarkable post and the thoughts you have expressed in it.

I am also very concerned about this topic at the moment and I absolutely agree with you. I also think that our main problem in solving the great human question „Where does our consciousness come from?“ has a lot to do with the wrong approach. As you spelled correctly, our current „mind vs. matter“ problem lies in the assumption of „polarity“ or „duality“. For this reason I once tried to examine this topic in an essay „The paradigm shift“ (https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/), which I would like to address here would like to refer if interested. I would be very interested in your thoughts on my point of view.

Thank you and best regards

philosophies.de

Hallo Dirk,

Respekt für die Fülle an Fachwissen, welches hier zu einem Gebäude-Entwurf zusammengetragen wurde! Manchmal denke ich darüber nach, wie realistisch es ist, auch nur einen Bruchteil davon in einem Philosophiestudium vom Studenten abverlangen zu können.

Tatsächlich hatte ich irgendwann im Studium resigniert, die Zeit für eine umfassende Belesenheit, um mir einmal zugestehen zu können, wirklich fachkundig mitreden zu können, schien mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, innerhalb der kommenden Semester leisten zu können.

Aber das nur am Rande. Also auch eine interessante Diskussion: Befähigt das Studium der Philosophie nur zum Selbststudium der Philosophie nach dem Studium?

Von meiner Seite kann ich also nur auf wenige Themen etwas fachkundiger eingehen. Das wäre, ob Popper hier richtig verstanden wird.

Aber an diesem Sonntag habe ich familiär bedingt nur noch wenig Minuten, daher nutze ich die Gelegenheit, auf das logische Wissen hinzuweisen, dass aus Falschem Beliebiges folgt. Eine solche Zusammenschau von Wissen kann also leicht in die Falle tappen, ein Argument besonders schlüssig zu finden und daraus viel abzuleiten, am Ende war aber alles für die Katz, wenn am Anfang ein Fehlschluss steht.

Und dabei kommt mir ausgerechnet jener diagnostizierte „Riss“ in den Sinn, welcher mit „Dualismus“ bezeichnet wird. Was will dieser wirklich im Sinne des Gebäudes der Wissenschaften oder gar der Wissenschaftstheorie als Problemfeld leisten? Mit Schrödinger würde ich hier das Problem betonen, ob und wie der „Geist auf die Materie einwirken kann“, also ein spezielles Problemfeld der Willensfreiheit.

Dieses konkrete Problem deutest du leider nur an, ggf. mit dem Hinwies auf eine Neurophilosophie. Während ein Strukturenrealismus von dir in den Mittelpunkt gerückt wird. Ohne diesen näher zu kennen, mag ich dennoch vermuten, dass dieser weder das Problem der Willensfreiheit besonders behandelt, noch das Einwirken einer geistigen Entscheidung auf die Materie.

Mein Lehrer, Prof. Vollmer, ließ dieses Problem einigermaßen kalt. Während Popper mit „Das ich und sein Gehirn“ eine These wagte, welche Vollmer wiederum kritisierte und damit bei Popper etwas in Ungnade fiel. Obwohl Vollmer im Kern ein Vollblut-Kritischer Rationalist ist.

Im Übrigen erwarte ich, dass eine Überlegung, welche Neuronen einbezieht, keine quantenphysikalische Argumentation benötigt, denn Neuronen arbeiten mit Schwellenwerten, ähnlich der Informationstechnik der künstlichen Intelligenz.

Was denkst du? Müsste sich das Abarbeiten am Dualismus als Riss in deinem favorisierten Wissenschaftsgebäude nicht im Kern daran orientieren, wie ein freier Wille Einfluss auf den Lauf der Welt haben kann, ohne dabei gleich ein ganzes Kriegsarsenal von geballtem Wissens der Philosophiegeschichte in Stellung bringen zu müssen?

LG

Christian

Lieber Christian,

ich danke Dir vielmals für Deinen sehr freundlichen Kommentar und Deine aufschlussreiche Rückmeldung.

Ich sehe das genauso wie Du und würde gerne auch wieder mit einem „bildhaften Topos“ zum „Sehen“ antworten wollen.

Es gibt häufig zu bestimmten Themen viel zu viel zu sehen, als dass ein Menschenleben ausreichen könnte, um alles überblicken zu können. Wir hatten uns ja auch schon bereits über dieses Thema in unserem „Terzett“ unterhalten, dass dies das Schöne und zugleich das Schreckliche an der Philosophie ist. Ich freue mich und verzweifele ebenfalls genauso häufig an der Fülle an Sichtweisen und Perspektiven, welche die Philosophie zu bieten hat.

Das ist vielleicht mit einer der Gründe, warum ich immer auf der Suche nach dem „roten Faden“ bin und versuche das Ganze irgendwie zu strukturieren. Ob mir das immer gelingt – besonders aus der Sicht eines Fachkundigen wie Dir – lasse ich auch gerne einmal dahin gestellt. Es ist nun zunächst erstmal nur mein „Blickwinkel“ auf die Dinge, der mir als Arbeitshypothese dienen soll, aber gerne auch zu anderen „Gesichtspunkten“ anregen soll. Die dadurch bedingte Vorstrukturierung des Themas lässt sich natürlich nicht immer vermeiden.

Bei der Wissenschaftstheorie fand ich es aber wirklich sehr augenscheinlich, wie sich hier ein Dualismus spektakulär (nomen est omen) durch die Wissenschaftsgeschichte zieht. Diesen strukturalen Gesichtspunkt muss man natürlich nicht zur Arbeitshypothese machen, aber da ich ja eh meinen Beobachtungsposten schon von der Argumentation der Philosophie des Geistes und dem „Geist-Materie“-Dualismus her bezogen hatte, bot sich dies geradezu an. Der Strukturenrealismus ist bei diesem neurowissenschaftlichen Thema auch geradezu systemimmanent. Dies hatte ich als praktische Anwendung am Beispiel der „neurozentristische Wende“ ja in Aussicht gestellt und nicht sofort beigefügt, da es ansonsten den Rahmen gesprengt hätte; wird aber nachgeholt (ich arbeite schon daran ;-).